【奏画抄 by K.吉田】

【奏画抄 by K.吉田】| <雑学2> ギターの歴史 年表 (世界と日本) |

ギターの歴史を世界と日本について、私なりの視点で年表形式にまとめました。

クラシックギターだけでなく、アコースティックやエレキについても触れました。

年表形式にすることにより、推移や世界と日本との関係もわかりやすくなると思います。

| 年代 | 世界 | 日本 | |||

| 時代 | クラシック(ガット)ギター | アコースティック(フォーク) &エレキギター |

時代 | ギター類全般 | |

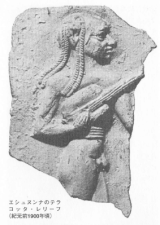

| BC2000〜 3000前後 |

胴がギターのようにくびれた、いわゆる串状ネック・リュートが存在。  写真は紀元前1900年頃とされる古代オリエントの都市エスヌンナから出土。 写真は紀元前1900年頃とされる古代オリエントの都市エスヌンナから出土。 |

縄文 | |||

| BC200〜 300前後 |

エジプトあたりからスペインにリュートが伝わる。 | 弥生〜古墳〜飛鳥 | |||

| 700年代 | リュートがスペインからヨーロッパ各地に伝わる。弦はガット(羊などの腸で作った細い紐)を使っていた。 | 奈良 | リュートの1種になる琵琶が中国から伝わる。  <琵琶>弦は絹糸。 <琵琶>弦は絹糸。 |

||

| 平安 | |||||

| 鎌倉 | 平家物語を語る伴奏楽器として、平家琵琶が生まれる。 | ||||

| 1400年代 | リュートがポピュラーな楽器になる。  右は1500年代前半に描かれたリュートを弾く女性 右は1500年代前半に描かれたリュートを弾く女性 |

室町 | 薩摩では琵琶歌がはやり、その伴奏楽器として薩摩琵琶が使われた。 | ||

| ”ギターラ”の名前自体は出てくるが形状は不明。 | |||||

| 1500年代 | |

くびれ等形状が近いギターラ(ギター)が確認できる。 また、ビウェラと称するギターラに似ている楽器がこの時期共存しているが、ギターラとの関係は諸説あり、はっきりしない。 |

戦国時代に、中国の三弦を改良した三味線が琉球(沖縄)から伝来した。 弦は絹糸。 |

||

| 1600〜 1700年前半 |

徐々にギターは改良されていく。 音量が小さいため複弦が使われ、1組をコースと呼び、4コース、そして5コースのギターが作られた。 1700年代には6コースのギターが作られた。 写真は1700年初期に描かれたと見られる絵。この頃のギターをバロックギターと称し、今でも製作されている。  <余談>2019岡山ギターフェスティバルでバロックギターが聴けた。5コース9弦とのこと、繊細ないい音であった。 |

安土桃山〜江戸 |  |

||

| 1700年後半 | |

江戸 | <三味線の隆盛期> 三味線は長唄、新内、義太夫、浪曲等様々な分野で形も変え、この頃の音楽をリードし、日本を代表する弦楽器となった。 |

||

| 巻き弦(ガットを芯にして絹糸などをそのまわりに巻きつけ、強度を上げた弦)の開発により、複弦ではなく、単弦でいいと考えるようになり、6単弦のギターが作られた。 |

|||||

| 1800年代 前半 |

6単弦のギターが一般的になり、低音から高音まで出せる独奏楽器として認知されるようになってきた。この頃のギターを19世紀ギター(別名:ロマン派ギター)と呼び、今でも愛好家がいる。 スペイン人のソル、イタリア人のカルリ、カルカッシらの作曲、演奏によりドイツ、フランス、イギリスも含めヨーロッパでクラシックギターの黄金期を迎える。 例えば、シューベルトもギターを弾き、有名なセレナーデはアルペジオのコード進行がギターの特性に合致しており、ギターで作曲したのではと言われている。 |

||||

| 1800年代中期 | ピアノの革新等があり、ギターはやや衰退する時期 | ||||

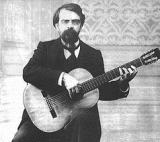

| 1800年代後半 | スペインで大工だったトーレスが音量の大きく、音色も良いギターを開発。形状、大きさ等現代に引き継がれている。 タレガはトーレスのギターを使い、そして彼の作曲、編曲、演奏が人気となり再びギターが脚光を浴びる。 名曲”アルハンブラの思い出”  <タレガ(タルレガ)> |

ドイツ家具職人の家系で生まれたマーチンがアメリカに渡って、スチール(鉄)線ギターを開発。アコギ(アコースティックギター)の元祖となる。 |

(使節団の演奏図:ギターの他バイオリン、バンジョー等も見られる。) 黒船とともにギターがはじめて日本に入る。ペリー使節団が演奏。 |

||

| 続いて、ギブソンが独自のアコースティックギターを開発し、Martin、Gibsonは今もそのブランド力を維持している。 | 明治 | 明治の後半にマンドリン(リュートから派生しバロック時代に誕生)が日本に入る。 |

|||

| 1900年代 | 1900年代初め、スペインのホセ・ラミネスはトーレスの基本設計を元に改良を重ね、世界で最も著名なクラシックギター製作の名門となった。 |

大正 | 武井守成がイタリアでギターと出会った感動を日本に持ち込み、マンドリン、ギター音楽の普及に努めた。この頃からマンドリン合奏団にギターが使われるようになった。 |

||

1900年代初めから後半にかけて、 スペインのセゴビア、イエペスらの演奏が世界的な人気になり、ギターが上流階級のものから大衆楽器へと変遷していく。 <セゴビア> 弦もガットからナイロンへと変わっていく。 ”禁じられた遊び”やスペインの作曲家ロドリーゴによる”アランフェス協奏曲”等人気の曲も出る。 ブラジルではヴィラ=ロボスがギターのための作曲を多く手掛け、南米のギター音楽をリードした。 そして、スペインのフラメンコ、ブラジルのボサノバ、アンデス地方のフォルクローレ等民族音楽の隆盛に重要な役割を担った。まさにこれらはギターなしでは語れないであろう。 ギタリストとしては、スペイン以外からも多く輩出し、イギリスのジュリアン・ブリーム、ジョン・ウイリアムズ、ブラジルのバーデン・パウエル、ルイス・ボンファ等枚挙にいとまがない。 弦もフロロカーボン弦の開発等各メーカーが種々発売している。 |

1931年アメリカでビーチャムがエレキギターを発明。 その後の、例えば3大ギタリスト(エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジ)のような活躍につながっていく。 私の中では、サンタナなのだけれど・・・。 そして、ビートルズ、S&Gのポール・サイモンを始めとして、エレキやアコギを弾きながら歌う、というスタイルが定着するようになる。   <余談1> ギターを弾きながら歌うスタイルはエルビス・プレスリーが実質的先駆者と言えるが、実際には弾いていないことも多かったようだ。 <余談2> 1954年のアメリカ映画”ジャニーギター(日本題名:大砂塵)”で使われたギターはスチール弦ではなく、クラシックギター? 私にはそう見え、そう聞こえたのだけど、アメリカを考えると不思議。 |

昭和 〜 平成 〜 令和 |

古賀政男は明治大学マンドリン倶楽部で活躍していた頃から作曲を始め、”影を慕いて”(昭和4年、1929年)等、彼のギター演歌によって、ギターが大衆に浸透していった。 古賀政男は明治大学マンドリン倶楽部で活躍していた頃から作曲を始め、”影を慕いて”(昭和4年、1929年)等、彼のギター演歌によって、ギターが大衆に浸透していった。昭和40年代に爆発的なエレキブーム、寺内タケシもエレキギターの改良に関わる。 続いて、カレッジフォークの人気もあり、フォークギターが若者に支持される。以降いつの間にかフォークギターをアコギ(アコースティックギター)と呼ぶようになる。 クラシックギターもアコギなのに・・・。 クラシック界では、荘村清志、山下和仁、村治佳織等名高いギタリストが現れる。 アコギの押尾コータローも忘れてはならない。 一方、ギター製作の面では、河野賢に代表される日本人の名工が世界的に評価されるようになった。 また、ギター・マンドリン合奏ではギターはほぼ伴奏に終始するのに対して、ギターのみで編成するギター合奏(アルトギター、バスギター等を加えることもある)は手軽に音楽を楽しめ、ギター普及に貢献した。 <余談> 私の散歩圏内にダミアンギター教室がある。ポーランドの方で、まだお若く演奏も正統派と感じた。近隣に中林淳真先生もいて、ここはギター環境の地域かな。 |

||

| 現代 | |||||

| 2000年代 | 特にスペイン語圏の国や中南米では今も国民的楽器として親しまれている。 | アコギ、エレキともにポップス、ロック音楽で不可欠の楽器となっている。 | アコギ、エレキともに若者音楽では主役楽器となった。クラシックギターも愛好家に支えられ、また時に表舞台に出てくる。 | ||

<参考文献>

図説”ギターの歴史”

図説”楽器の歴史”

他